No me puedo fiar más que de mi sable. Sólo con él puedo defender a mi Reina. Y de Ella no tengo por qué fiarme puesto que le pertenezco.

Estoy solo. Solo en la protección de mi Dueña, a la que nadie osa encomendarse. Solo en su defensa cada vez que ha de recorrer los caminos inseguros de este reino que más parece ajeno que propio. Porque Ella también está sola. Bueno, me tiene a mí. Nadie, excepto yo, cuida de Ella. Nadie la ha cuidado nunca. Ni siquiera ese advenedizo consorte que con falaz osadía tíldase de rey. Sólo me tiene a mí.

Ahora estamos de nuevo en el camino. Un camino plagado de traidores y bandidos. Una camino abrupto, requebrado, de difícil tránsito para un guardián que, manteniéndose un paso por detrás, como ordenan las leyes no escritas de nobleza, ha de prever cualquier vía de posible asalto. Asalto que a no dudar se producirá.

Sí. Ahí están. Mucho tardaban en aparecer.

Desenvaino y, siempre sin perder de vista a mi Reina, acometo a los felones que pretenden de caer sobre Ella. Volteo el sable por encima de mi cabeza sabiendo que mi estampa, a lomos de mi corcel, impone sobremanera. Y, en efecto, los primeros de esos medrosos malandrines huyen a la mera vista de mi arma fulgente; mas he de volver grupas para enmendar la torpeza a que me ha llevado mi impetuosidad: he abandonado por unos momentos mi puesto junto a mi Dueña. Cumplo mi deber bajando mi espada en señal de respeto. Pero, la acometida del espúreo Caballero del carro amarillo me obliga a levantar de nuevo la guardia, y la hoja de mi acero enfría de una estocada las entrañas del belitre. De seguida, el taimado Maestre de la joroba acomete por detrás, como es su costumbre, aunque huye con el silbo de mi sable rozando su poco privilegiado cráneo. Empero he de pagar el precio del denodado esfuerzo defensor dando en tierra tras perder el equilibrio. No me importa; no es el fin mientras me quede vida. Y aún sigo yo, solo y firme, para demostrar que la guardia muere, pero no se rinde.

Bien que Ella, que odia la violencia como todas las reinas de su especie, me cautiva con su instinto protector. Sin ayuda, termina de ahuyentar a los cobardes acosadores con su sola presencia y me reconviene con su dulce autoridad.

—Mi buen caballero, no tenéis necesidad de ganar mi predilección y mi amor, puesto que ya lo poseéis. Cesad en tan ardorosa respuesta a provocaciones de quienes no merecen siquiera nuestro desprecio, y menos aún nuestra ira.

—Pero, mi Señora…

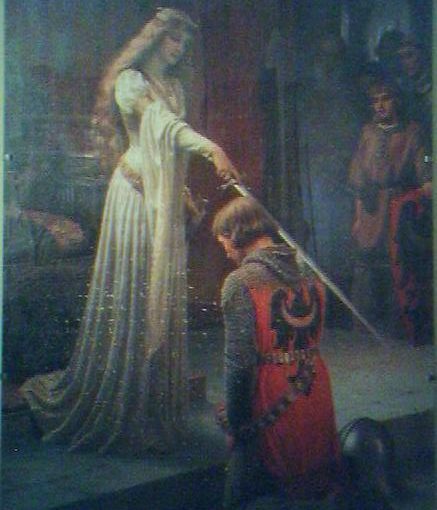

—Envainad de inmediato el sable y entregadmelo en señal de obediente lealtad.

Desarmado en cuerpo y alma, mis lágrimas fúrtanse de su encierro mientras reanudamos la marcha. Mas no tardamos en topar con uno de los poderosos Magos de las Palabras, que con tales invisibles armas azotan por igual a nobles y plebeyos cuando les creen merecedores de oprobio. El mago invoca la atención de mi Reina (¡mi vida por un sable para valerla!, plugo a Dios). Empero, asombrosamente, el poderoso mago se limita a ejercer un imperativo ruego:

—Ah, venerable y dulce Señora, no obráis con sabiduría despreciando tan valeroso paladín en estas vísperas de tiempos borrascosos. Su única razón de ser y obrar es guardar a Vuestra Majestad de todo mal. Restituidle, pues, sus atributos de caballero guardián y permitidle ser merecedor de tan alto rango.

Apenas pronunciada la última de sus palabras, desaparece como por ensalmo.

Mi única Dueña queda pensativa durante unos instantes. Luego sonríe y me acaricia con su mirada. Tomo de sus etéreas manos el acero defensor de su vida y honra.

—Mi buen caballero, tomad vuestro sable y cumplid como sabéis vuestro cometido. Y ahora reanudemos nuestra marcha. No podemos permitir que el tiempo perdido se una a esa bandada de enemigos que crece a cada paso.

Nadie, excepto yo, cuida de Ella. Sólo me tiene a mí.

Para leer este mismo cuento desde otro punto de vista pinchen aquí: Conjeturas sobre un sable.